90% für das hooligangesetz

tja, das war nun nicht deutlich, und auch nicht mehr überdeutlich, das war eigentlich fast schon einstimmig. der definitive «beitritt des kantons luzern zum konkordat über massnahmen gegen gewalt anlässlich von sportveranstaltungen» ist beschlossene sache. der vorläufigen auszählung zufolge haben über 90% der abstimmenden ja gesagt. warum? artikel wie jener im tagi gab es in luzern keine. viel zu einfach ist es, fussballfans pauschal als gewalttätige trunkenbolde darzustellen, die es möglichst schnell hinter gitter zu bringen gilt. dass dieses konkordat wohl mehr probleme bringen denn lösen wird, hat die stimmbevölkerung nicht im ansatz begriffen.

tagi zum hooligangesetz

endlich erscheint einmal ein ausgewogener text zu diesem thema. und wenn ich das so lese, bin ich froh, so abgestimmt zu haben. allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass eine überwältigende mehrheit dem «beitritt des kantons luzern zum

konkordat über massnahmen gegen gewalt anlässlich von sportveranstaltungen» zustimmen wird. auch wenn der titel der vorlage gut klingt, sollte man sich nicht täuschen lassen. denn seien wir ehrlich, auch «bussengelder für steuerrabbat» klingt irgendwie gut, ist aber unter dem strich einfach nur behämmert.

Das Hooligangesetz hat die Fans radikalisiert

Von Dario Venutti

Luzern stimmt am Sonntag darüber ab, ob das Hooligangesetz weitergeführt wird. Trifft der Kampf gegen Gewalt die Richtigen? Und welche Folgen hat die Repression?

Am 12. April 2008 kesselte die Bieler Polizei 33 Fans des FC Luzern in einem Park ein. Die Anhänger, die zum Spiel einer Nachwuchsmannschaft angereist waren, wurden allesamt verhaftet, mit Rayonund Stadionverboten belegt und landeten in der Hooligandatenbank. Ein Jahr später stellten die Behörden das Verfahren ein. Man konnte den Fans, die immer ihre Unschuld beteuert hatten, keine Gewalttaten nachweisen. Unschuldsvermutung gilt nicht

«Der Fall Biel ist ein krasses Beispiel für die willkürlichen Ergebnisse, die das Hooligangesetz liefert», sagt René Schwarzentruber. Zusammen mit anderen aktiven Anhängern des Luzerner Fan-Dachverbands United Supporters hat er nach dem Vorfall das Referendum gegen das kantonale Konkordat ergriffen, welches das bis Ende Jahr befristete Hooligangesetz fortführen soll und dem bisher acht Kantone zugestimmt haben. Allein in Luzern sei bisher jedes zweite Rayonverbot zu Unrecht ausgesprochen worden, sagt Schwarzentruber: Die Bestraften mussten ihre Unschuld in langen und teuren Verfahren nachweisen, erst dann wurden die Massnahmen aufgehoben.

Trifft der Kampf gegen die Gewalt damit die Falschen? «Das Hooligangesetz ist ein gutes Instrument. Wir können auf die Daten von Fans zurückgreifen, die ausserhalb der Stadien randalieren», sagt Ulrich Pfister, Präsident der Sicherheitskommission des Schweizerischen Fussballverbands. Und für Christoph Vögeli, Leiter der Zentralstelle Hooliganismus in Zürich, wirkt das Gesetz abschreckend.

Thomas Gander, Ko-Leiter des Fanprojekts in Basel, sieht das anders. «Die Befürchtung, dass auch andere als notorische Gewalttäter in der Hooligandatenbank landen, ist eingetreten», sagt er. Die Hürde, einen Eintrag zu erhalten, sei zu tief angesetzt. Kürzlich wurde ein FCBFan wegen Landfriedensbruch registriert, weil er eine Pet-Flasche geworfen hatte. «Das ist unverhältnismässig. Und eine Möglichkeit zur Bewährung gibt es nicht», sagt Gander.

Gemäss Bundesamt für Polizei (Fedpol) sind derzeit 554 Personen in der Hooligandatenbank erfasst. Ende 2007 waren es 260. Die Zunahme lässt aber nur bedingt den Schluss zu, die Gewaltbereitschaft steige: Wer einmal in der Datenbank landet, bleibt zwischen drei und zehn Jahren drin, auch wenn er seine Strafe in Form eines Stadionoder Rayonverbots abgesessen hat. Bei 276 Personen ist das heute der Fall.

Gefühlte und tatsächliche Gewalt

«Die Aufmerksamkeit der Medien führt dazu, dass man das Gefühl hat, die Gewalt steige. Tatsächlich nimmt sie nicht zu», sagt Christoph Vögeli. Trotzdem hat sich mit dem Hooligangesetz einiges verändert: Vögeli beobachtet einen Krawalltourismus und eine Verlagerung der Gewalt in untere Ligen. YB-Fans würden sich an Randalen bei Eishockeyspielen in Biel beteiligen, und gewaltbereite Fans des FC Luzern tauchten bei Matches in der 2. Liga im Eishockey auf.

Fan-Sozialarbeiter Gander sagt, das Hooligangesetz habe das Gegenteil dessen bewirkt, was es beabsichtige: Durch die Zunahme der Repression fühlten sich die Fans vom Staat übermässig kontrolliert und bedroht. «Das führt zu einer Radikalisierung und Solidarisierung unter Anhängern», sagt Gander. Fans würden sich immer häufiger vermummen und gewalttätig gegen Polizisten und private Ordnungshüter vorgehen. «Auf diese Weise kommt eine Gewaltspirale in Gang, die beängstigend ist», sagt Gander.

Vögeli stellt fest, dass Fans «Hetzjagden gegen zivile Polizisten betreiben». Tatsächlich haben FCZ-Fans letztes Jahr beim Cupspiel in Wil zwei zivile Beamte aus der Kurve geprügelt. Dass die Repression zuweilen zu Verfolgungsängsten führt, zeigt das Beispiel aus einem FCZLokal: Ein älterer Gast wurde von jüngeren Fans gefragt, ob er ein ziviler Fahnder sei.

Welche negativen Folgen eine massive Repression haben kann, zeigt sich in Italien, wo die Gewaltbereitschaft ungleich höher ist. Der Soziologe Jonas Gabler weist in einer vergleichenden Studie über Fankulturen nach, dass die Polizei massgeblich an der Gewaltspirale dreht.

Die Fans haben einen schlechten Ruf

Trotzdem glaubt der Luzerner René Schwarzentruber nicht, dass die United Supporters die Abstimmung am Sonntag gewinnen werden. Der Ruf der Fans ist generell schlecht. Zudem haben einige Luzerner, die sich nach dem Cup-HalbfinalSpiel gegen Sion auf dem Platz mit gegnerischen Fans prügelten, dem Referendum einen Bärendienst erwiesen.

[quelle: tagesanzeiger, 14-5-2009, s. 3]

tagi zu synchronisierten filmen

Wenn man im Kino alles versteht und wenig begreift

Von Jean-Martin Büttner

Immer mehr Filme in der Schweiz werden auf Deutsch gezeigt, sogar die englischsprachigen. Warum? Mit welchen Folgen?

Wenn der Teufel über seinen Rivalen redet, sagt er nicht: «Ich geb dir mal ein paar Insider-Informationen über Gott: Gott sieht gerne zu.» Sondern Al Pacino sagt: «Let me give you a little inside information about God: God likes to watch.» Und wenn die englische Jungfer sich dem schwulen Junggesellen an den Hals wirft, reagiert der nicht mit: «Wie sag ichs nur, ohne dir weh zu tun? Genaugenommen arbeite ich nicht in der Vagina-Abteilung.» Sondern Stephen Fry sagt zu Emma Thompson: «How can I put this delicately? It’s just that I’m not really in the vagina business.» Delikat, indeed.

Das klingt zwar nach einer anständigen Übersetzung der Originale, dazu lippensynchron nachgesprochen, ohne lästige Untertitel am unteren Bildrand. Und zwar auf Deutsch. Statt auf Englisch oder Französisch oder Koreanisch. Statt mit süditalienischem Einschlag oder in nordfranzösischen Dialekten. Statt aus der Bronx heraus oder von Oxford herunter. Doch damit beginnen die Probleme: Die Synchronisierung bringt mit der Sprache die Stimme zum Verschwinden: Klang, Intonation, Färbung, Identität, Herkunft – Schauspielkunst. Al Pacino spielt den Teufel in «The Devil’s Advocate» eben nicht triumphierend wie auf Deutsch, sondern mit einer höhnischen Übertreibung, die seine Destruktivität gerade dadurch unterstreicht, dass er sie zügelt. Und Stephen Fry wirkt in «Peter’s Friend» nicht tuntenhaft, sondern ergeht sich in sublimierter Melancholie. «Bei der Synchronisierung geht etwas verloren», sagt der Schweizer Schauspieler Ueli Jäggi, der selber mühelos verschiedenste Dialekte imitieren kann. «Die Stimme gehört zum Ausdruck eines Schauspielers wie seine Mimik. Seine Sprache vermittelt eine Sicht der Welt.»

Körper und Konserve

Synchronfassungen kämen dem Original viel näher, hört man oft, sie sagten ja viel mehr als die Untertitel mit ihrer telegrammatischen Kürze. Das stimmt, doch was genau wird gesagt? Die Texte müssen lippengenau passen, weichen also von den Originalen ab. Oft genug funktioniert diese Abweichung als Zensur: Anzüglichkeiten, Anspielungen und Überzeugungen werden ersetzt, politische Bezüge umgedeutet. Die Synchronisierung verändere den ganzen Film, behauptet gar der amerikanische Regisseur David Lynch. Da die Stimmen lauter klängen als im Original, gehe die Atmosphäre des Films verloren. Also die subtilen Geräusche und Klänge im Hintergrund, die gerade Lynch meisterhaft einzusetzen weiss. Auf Englisch klingt «Twin Peaks» nach Edgar Allen Poe, auf Deutsch wie «Derrick». Der Unterschied zwischen Originalversion und Synchronstimme entspricht dem zwischen Nuance und Gleichklang, Wortspiel und Kalauer, Körper und Konserve.

Dennoch werden Übersetzungen immer beliebter. 2007 haben die Schweizer Kinos zum ersten Mal mehr Eintritte für synchronisierte Filme verkauft als für Originalversionen, vor allem in den Multiplex-Kinos und bei Actionfilmen und Blockbusters. «Es ist gut möglich, dass bald alle Kinofilme synchronisiert sind», hat Kinobetreiber Philippe Täschler, der alleine in Zürich über dreissig Säle betreibt, im Gespräch mit «Newsnetz» vorausgesagt. Damit hat der Kitag-Direktor eine schwelende Kontroverse geschürt, die via Facebook und anderen Medien weiter ausgetragen wird. Hat Täschler Recht, und Al Pacino, Gérard Depardieu oder Penélope Cruz verlieren bei uns ihre Stimme? Droht auch den Kinos in den Städten der Gleichklang, wie das auf dem Land und in den anderen Landesteilen schon weitgehend der Fall ist? Gleicht sich das Kino eines mehrsprachigen Landes den Nachbarn an, bei denen auf der Leinwand alle reden wie die im Saal?

Blut, Feuer, Sprache

Die Tendenz scheint offensichtlich; sie hat finanzielle Gründe. Die Schweiz setzte ursprünglich auf die mehrsprachige Untertitelung der Kinofilme, weil das billiger kam. Aus demselben Grund bieten Verleiher heute vermehrt Synchronfassungen an. Während die Untertitel in jede einzelne Kopie eingelasert und schnittgenau platziert werden müssen, diese Kopien aber dann nur beschränkt verwendet werden können, lässt sich eine Synchronkopie im gesamten deutschsprachigen Raum einsetzen. Je nach Anzahl der Kopien kosten diese nur noch halb so viel. Zudem bevorzugt das junge Publikum die eingedeutschten Fassungen. Das habe auch mit den Filmen zu tun, sagt Patrick Tavoli, der im Zürcher Sihlcity die «Arena»-Kinos betreibt: «Bei Filmen mit Stunts, Spezialeffekten, Blut und Feuer spielt die Sprache keine Rolle.» Er bestätigt auch, was von Filmverleihern zu hören ist: Bestimmte Filme laufen in der Synchronfassung dreimal besser als im Original.

Also entscheidet der Markt. «Solange es ein Publikum gibt, das nach Untertiteln verlangt, werden die Verleiher solche Versionen anbieten und die Kinos sie auch zeigen», sagt Paul Fischli, der für den amerikanischen Verleiher Universal arbeitet. Doch das Publikum verlange häufiger nach Synchronfassungen. «Ich persönlich bedaure das, aber weder Verleiher noch Kinos können an den Zuschauern vorbeiprogrammieren.» Der Trend in den Multiplexen sei offensichtlich, anerkennt auch Beat Käslin von den ArthouseKinos, «aber nicht bei den Studiofilmen». Anders als Kitag-Direktor Täschler glaubt er auch nicht, dass Filme in Originalversionen gefährdet sind. Schon gar nicht in der angesehenen Kinostadt Zürich, in der diese sehr geschätzt werden, übrigens auch von den vielen Ausländerinnen und Ausländern, die hier leben. Ihn beunruhigt aber, dass das jüngere Publikum sich weniger für die Originale interessiert. «Eine ganze Generation würde diese Kinokultur aufgeben.»

Warum hat ausgerechnet eine Generation, die selber permanent englische Ausdrücke braucht, mit Englisch gesprochenen Filmen Mühe? Das habe viel mit dem Fernsehen zu tun, sagen die Befragten, das fast nur Synchronfassungen ausstrahlt. Ausserdem fänden Jugendliche das Lesen zu anstrengend, glaubt Filmexperte Felix Aeppli, der Lehrlinge in Medienkunde unterrichtet und eine zunehmende Lesefaulheit registriert. «Wenn Jugendliche zusammen ins Kino gehen, passen sie sich den Bequemsten in der Gruppe an und schauen die deutsche Version.»

Dabei müsse man aber unterscheiden, schränken die Kinobetreiber ein: Bei Filmen wie «Borat», «Mamma Mia» oder «Slumdog Millionaire» habe das Publikum die Originale vorgezogen. Ähnlich differenzierte Resultate ergab eine Umfrage des Schweizer Fernsehens von 2006 zum Zweikanalton. Zwar sagte die Hälfte der Befragten, sie bevorzuge die deutsche Version. Immerhin 28 Prozent wünschten sich aber die Originalversion, mit oder ohne Untertitel, bei den 25- bis 44-Jährigen waren es sogar über dreissig Prozent, vor allem bei englischen Originalen.

Man kann das Publikum nicht erziehen, hört man immer wieder. Dabei entgeht ihm dadurch die beste Art, eine Sprache zu lernen. Bürger aus skandinavischen Ländern oder Holland sprechen nicht nur ein vorzügliches Englisch, wie diverse Studien zeigen, sie haben auch den grössten englischen Wortschatz auf dem Kontinent. Aus einem einfachen Grund: Die Kinder sehen schon am Fernsehen die Originalfilme mit Untertiteln. Sie lernen Sprache und Aussprache, ohne es zu merken.

Weshalb sie auch Humphrey Bogart in «Casablanca» ganz genau verstehen, beim Abschied von Ingrid Bergman: «Here’s looking at you, kid.» Auf Deutsch sagt er: «Ich seh dir in die Augen, Kleines.» Wer das für eine gute Übersetzung hält, hat den Unterschied zwischen Anerkennung und Herablassung nicht verstanden, weil nicht gehört.

[quelle: tagesanzeiger vom 6-5-2009]

der tagi entschuldigt sich

wie im beitrag von heute mittag sicher spürbar, hat mich diese bildunterschriftsgeschichte ziemlich verärgert. also habe ich nicht nur den blogbeitrag, sondern auch ein kurzes mail an die redaktion des tagesanzeigers geschrieben. nur ein paar stunden später erhalte ich eine persönliche antwort, was an sich schon lobenswert ist. ausserdem zeigt mir die reaktion auch, dass man sich des fehlers bewusst ist. tatsächlich gibt sich nachrichtenchef andreas dietrich offen und ehrlich. er erklärt, wie der fehler passieren konnte und entschuldigt sich. herzlichen dank für diese professionelle, ehrliche und schnelle antwort. genau so muss das sein.

Ich verstehe Ihre Empörung. Beim Verfassen der Bildunterschrift ist ein grober Fehler passiert, der leider erst nach Druck der Zeitung entdeckt wurde. Selbstverständlich ist der «Tages-Anzeiger» gegen Rassismus in jeder Form, und rassistisch war die Bildunterschrift auch nicht gemeint. Sie wurde einer Passage aus dem dazugehörenden Text entnommen (gleich über dem Kasten «Barack Obamas Reise durch Europa»), wo die Formulierung in einen Zusammenhang eingebettet und unproblematisch ist. Herausgerissen aus diesem Zusammenhang aber hätte die Formulierung nicht unter dem Bild stehen dürfen.

Ich kann Ihnen versichern, dass die Formulierung auch intern sehr kritisiert worden ist, und entschuldige mich im Namen des «Tages-Anzeiger» für diese Fehlleistung.

[andreas dietrich in seinem antwortmail]

rassistischer tagi?!

update: der tagi entschuldigt sich

kurzer datumscheck, nein, heute ist der 2. april. ein witz kann’s also nicht sein. es wäre auch kein guter. der artikel im tagesanzeiger zum besuch der obamas bei der queen in england wird von folgendem bild begleitet.

/solche/ /leute?/ was sind solche leute? und was soll der spruch mit den dienstboten?

sorry, ich versteh’s nicht.

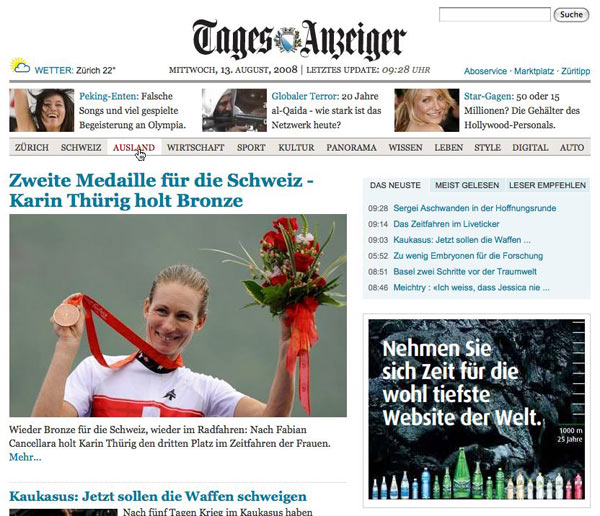

der tagi macht sich lächerlich

nein, nicht mit dem neuen auftritt. der ist nahe an dem der nzz und somit kühl aber sehr brauchbar. nur die bilder sind viel grösser. viel lustiger sind da die anwendugsbestimmungen und rechtlichen informationen. demnach ist nämlich das linken auf die tagi-seite ohne schriftliche bewilligung verboten. jawohl, verboten!

Zudem ist für Links, die von einer fremden Website auf die TA-Website führen, stets vorgängig eine ausdrückliche, schriftliche Bewilligung von Tamedia einzuholen.

aha, dann wäre ja dieser link verboten und dieser hier auch. schade eigentlich.

gesehen im journalistenschredder

must have been tokyo im tagi

richtig gesehen, im text geht es nicht gerade primär um must have been tokyo. nein, es geht um eine band namens camp aus zürich, die im übrigen einen irgendwie ähnlichen sound macht. im artikel wird erklärt, dass man eben selbst mit sensationellen myspace-performances nicht automatisch reich, berühmt und drogensüchtig wird. eine wirklich bahnbrechende erkenntnis, ich weiss. bei genauerem hinschauen ist mir dann jedoch die liste derfriends von camp bei myspace aufgefallen. da erblickte ich nämlich einen mir wohl bekannten namen.

dann will ich die gelegenheit gleich nutzen und auf das nächste concert von must have been tokyo in der luzerner schüür aufmerksam machen. die jungs spielen am 9. juli ab ca. 22:00 ihren indie post punk new wave disco rock… (für das wortrock wird mich räphi wohl lynchen)

gymnasien als brutstätten der untauglichkeit?

das heutige tagi-magi ist dergenerationuntauglich gewidmet. die heute zweitägige rekrutierung (früher: aushebung) wird mit dem fokus auf die zu rekrutierenden beleuchtet. bezüglich der untauglichkeit werden drei thesen angführt:

– städter sind weniger tauglich als leute vom land

– eingebürgerte sind weniger tauglich als gebürtige schweizer

– gebildete sind weniger tauglich als weniger gebildete

mich interessiert natürlich vor allem die letzte these, da sie mich als einzige direkt betrifft. chefarzt spirig hält gymnasien sogar für die brutstätten der untauglichkeit. also ich dachte ja immer, die kanti sei nur eine drogenhölle und dazu so etwas wie die letzte bastion des kommunismus›. so wurde einem das zumindest öfters mal gesagt. jetzt soll sie also auch noch für die schwächung der schweizer wehrkraft verantwortlich sein? in der klasse würde ausgelacht, wer tauglich sei, mein spirig. shocking!

mal sehen, wie war das damals bei uns eigentlich? natürlich kann ich keine repräsentativen daten lierfern, doch das kann die armme (lächerlicherweise) auch nicht. meine freunde teilten sich durch drei: rs, zivildienst oder ut? tatsächlich rückten die meisten in die rs ein. so richtig überzeugt waren die wenigsten, oder aber sie getrauten sich mir gegenüber nicht das so zu äussern. ich bekam den eindruck, dass sie schlicht den weg des geringsten widerstandes gingen. die zivis entschieden sich vor allem aus politischen bzw. ideologischen gründen gegen den armeedienst. die untauglichen hatten allesamt einfach glück, aus medizinischen gründen nicht einrücken zu «dürfen». übrigens wehrten sich 2007 1,3 prozent der 38’000 stellungsplifchtige gegen den untauglichkeitsbescheid. einen rekurs für den umgekehrten fall legten nur 0,4 prozent ein. das könnte aber auch damit zu tun haben, dass ein solcher rekurs schwierig zu gewinnen ist.

doch zurück zu der gymnasiumsthese: ich habe bezogen auf meinen jahrgang an der kanti nicht den eindruck, dass leute aufgrund der schule nicht in die armee wollten. vielmehr hatte ich den eindruck, dass weniger gebildetete vielleicht gar nicht wussten, welche wege es gibt, eben nicht in die rs zu gehen. auch schätze ich gymnasiasten tendenziell eher so ein, dass sie einen möglicherweise notwendigen rekursvbrief pointierter schreiben und sich auch bei einem allfälligen gespräch eher wehren können.

wenn ich mich an die lehrer erinnere, war keiner dabei, der explizit gegen die armee gepoltert hätte. ein paar böse sprüche steckte das militär aber ab und zu ein. auf der anderen seite kann ich mich auch an einen lehrer erinnern, der gerne auch mal in der uniform eine lektion hielt und dabei betonte, er «dürfe» jetzt dann wieder ins militär. dies mit einem lächeln im gesicht, so dass jede ironie wie weggeblasen war.

weiter gilt es auch die these von militärsoziologe karl haltiner von der eth zu berücksichtigen: die jungen stellen sich heute nicht mehr die frage: was halte ich vom militär? sie überlegen stattdessen pragmatisch: was bringt es mir? noch weiter zugespitzt deutet haltiner die einstellung: armee ja, aber ohne mich. auch dass es seit den 1980er jahren nicht mehr pflicht ist ein höheres amt im militär zu bekleiden, um gewisse managerposten in der wirtschaft zu erlangen, schmälert das interesse der stellungspflichten weiter.

als fazit dieser überlegungen könnte man sagen, dass es bestimmt eher die armee ist, die sich ändern muss, denn die vermeintliche brutstätte der untauglichkeit – das gymnasium.

was wir aus der geschichte lernen können

Wenn wir etwas aus der Geschichte lernen können, dann dies: nie ein Volk zu demütigen.

dick marty, fdp-ständerat im tagesanzeiger-interview